海外留学体験談

SAP、FL、交換留学、海外体験等、様々な海外留学の体験談をご紹介します。

スタディアブロードプログラム(SAP)

世界への一歩に

高橋 洸晴さん 工学部1年(プログラム参加時)

参加プログラム:2025年春SAP

[カナダ]ウォータールー大学「カナダで学ぶ英語と文化体験」

私が東北大学に入学して、これからの大学生活でしかできないことは何だろうと考えたとき、真っ先に頭に浮かんだのが海外留学でした。幸いなことに、東北大学ではさまざまな留学の機会が用意されており、この春、カナダのウォータールー大学への留学が実現しました。

現地では、University of Waterlooの付属校であるRenison University

Collegeにおいて、プレゼンテーションをはじめとする英語運用能力向上のための授業が用意されていただけでなく、さまざまなバックグラウンドを持った現地の大学生との交流や、カナダ文化を体験する機会にも恵まれました。中でも特に印象に残っているのが、カンバセーションパートナーとの交流です。私のパートナーであるLi

Xuanming君とは、留学前にオンラインで互いの文化を紹介し合い、現地では文化イベントに参加したり、一緒に夕食を食べに行ったりしました。この経験を通して私は、英語を使って世界中のさまざまな背景を持つ人々と会話し、自分の世界を広げていくことの素晴らしさを実感しました。

カナダでの生活は、すべてが私にとってかけがえのない思い出となり、今後さらにグローバルな環境で活躍してみたいという思いを強くする素晴らしい機会となりました。ともにカナダで学んだ日本のみんな、私の拙い英語にも親切に耳を傾けてくれた現地の友人たち、そして東北大学留学生課、グローバルラーニングセンターの教職員の方々、本当にありがとうございました。

ファカルティレットプログラム(FL)

新たな価値観との出会い

安藤 克太朗さん 薬学部1年(プログラム参加時)

参加プログラム:2025年春FL

[スペイン]マドリード・コンプルテンセ大学「Interacción en la cultura española」

今回の海外研修は、私にとって初めての長期渡航であり、当初は不安と期待が入り混じった複雑な気持ちでした。しかし、現地での日々はその不安をあっという間に吹き飛ばし、私に多くの気づきと新たな価値観をもたらしてくれました。

このプログラムでは、スペイン語の学習だけでなく、スペイン文化の体験も非常に充実しており、その一つひとつが自分の視野を広げてくれました。なかでも一番感動したのは、ソフィア王妃美術センターでピカソの《ゲルニカ》を目の前にした瞬間です。絵から伝わる圧倒的な迫力と歴史的背景に、思わず言葉を失いました。

そのとき、かつて授業で学んだ世界史や美術の知識が次々と頭に浮かび、これまで「本当に役に立つのだろうか」と疑問に感じていた教養科目の価値を改めて実感しました。学問に無駄などないのだということを、肌で感じた瞬間でもありました。

また、授業や交流の中で印象的だったのは、現地の学生たちが互いの文化や考え方の違いに興味を持ち、積極的に質問をしてくれたことです。自分の考えを伝えることに対して臆することなく、自信を持って話すその姿勢に触れ、私ももっと積極的に行動しようという気持ちを強く持つようになりました。

言葉や文化の違いに戸惑うこともありましたが、それ以上に得るものが多く、今では「海外」は以前ほど遠い存在には感じません。大学で何か行動したいと思っている人は、ぜひ参加してみてください。後悔はしないと私が保証します。

日頃の学びから出会えない気づきにあふれた刺激的な経験でした。

西牧 里紗さん 文学部1年(プログラム参加時)

参加プログラム:2024年春FL

[マレーシア・シンガポール]「アメリカの大学生と学ぶマレーシアとシンガポール留学ーInnovation and Cultural Dynamicsー」

私たちは、ノースカロライナ大学の学生とマレーシア・シンガポールで、大学・企業訪問やフィールドトリップを通して文化の多様性とイノベーションについて学んで来ました。

両国に共通して、生活の近くに多くの寺院や教会やモスクがあり、それらが宗教や民族の多様さを体現していました。そうした中でも、各民族が地理的に住み分けをすることによって、それぞれの宗教的・文化的実践を継続しながら、共存してきたことを学びました。また他の東南アジア諸国、イギリス、そして日本からの文化の影響も顕著に見られました。

私が印象的であったのは、現地の方々の優しさと寛容さです。たとえば、お店では旅行客にとっても食べやすいメニューを教えてくれたり、モスクではどんな服装の女性も見学できるようにローブを貸してくれたりしました。こうした異なる相手を許容し、それに対して柔軟に対応する態度は、両国の多文化性によって育まれたものだと感じました。またこの態度は、今回訪問した企業の方がお話ししていた、異なる立場からの意見を大切にするという考え方にも通じており、イノベーションの重要な基盤になっているのではないかと考えました。

それから全体を通しては、アメリカの学生の積極性と広い知識に圧倒される場面が多くありました。彼ら彼女らが積極的に質問をしたり、ガイドさんや大学・企業の方から投げかけられた質問に対してすぐに答えたりする姿勢から大きな刺激を受けました。

今回の研修から成果として得られたものは、海外で学ぶことによって確実に自分の世界が広がるという実感と今後の学習へのモチベーションであると感じています。この経験は確実に私を成長させてくれましたし、さらなる成長のきっかけをくれました。このプログラムに参加することができたことを心から嬉しく思います。

オンラインプログラム

挑戦して初めて見えた、英語への扉を開いた夏

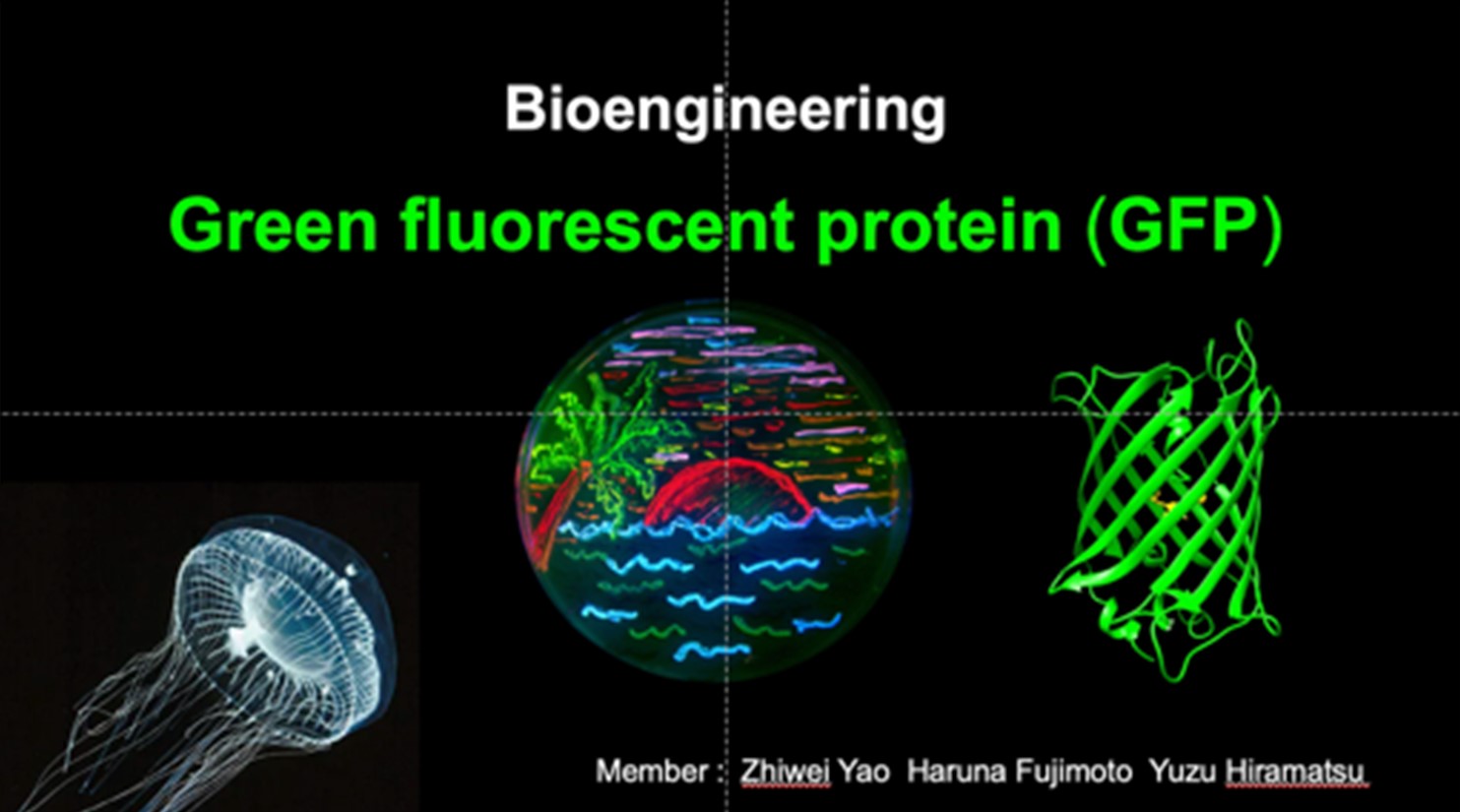

YAO ZHIWEIさん 医学系研究科 博士課程2年(プログラム参加時)

参加プログラム:2024年夏SAPオンラインプログラム

[アメリカ]カリフォルニア大学デービス校「Interdisciplinary STEM Seminar (I-STEM)」

日々の実験のため長時間研究室を離れられない自分にとって、場所を選ばずに参加できるUCD夏季オンラインプログラムは理想的な選択肢でした。プログラムは「アントレプレナーシップ入門」「リスニングと発音」「ホットトピック」の三つを柱に構成されており、毎日が充実していました。

アントレプレナーシップ入門では、創造力やプレゼン力、リーダーシップなど起業家に必要な素質を学び、グループディスカッションや意見交換などの実践的な活動にも多く取り組みました。「ramen

profitable」「people person」といった教科書には載っていない実用的な英語表現を学べたことも印象的で、英語を話すことへの自信につながりました。

リスニングと発音の授業では、英語特有のリズムや強勢・弱勢のルール、長文を意味のかたまりで捉える方法を学び、英語の理解と発音の力が大きく伸びたと感じています。

ホットトピックでは専門外の分野にも触れ、異なるバックグラウンドを持つ参加者と協力しながら発表や意見交換を行うことで、視野が大きく広がりました。大学では分野ごとに学ぶことが多い中、このような学際的な学びは貴重な経験でした。

また、STEMセミナーでは多様な背景を持つ講師の経験や助言から刺激を受け、将来への新たな可能性にも気づけました。英語でのプレゼンやグループワークは、論文執筆や学会発表にも役立つものでした。

何より、以前は英語を話すことに強い抵抗感がありましたが、このプログラムを通してその壁を乗り越え、今では英語を積極的に研究や日常に取り入れていこうと前向きに考えられるようになりました。

海外体験プログラム

一歩踏み出す勇気と楽しさを学んだ経験です。

石上 諒さん 文学部2年(プログラム参加時)

参加プログラム:2024年春 海外体験プログラム

[ドイツ] ドルトムント工科大学「German Intensive Program」

私は一ヶ月間、ドイツのドルトムント工科大学でドイツ語の学習プログラムに参加してきました。私は、文学部の倫理学専修で西洋思想について勉強しており、ドイツの文化や思想に関心があるため、このプログラムに参加しました。

プログラム期間は、各国の留学生と共にドイツ語を学びました。授業は、実際にドイツ語を使用することを重視したもので、日常的な話題を中心にクラスメイトと互いに話す機会が多くありました。また、プログラムの一環でドルトムント市内の散策や、食材を持ち寄った朝食会など多くの興味深い経験も出来ました。

休みの日には、サッカーの試合をスポーツバーで観戦したり、ケルンやベルリンといったドイツの都市へ友人と遊びに行ったりしました。ケルン大聖堂やベルリンの壁、ブランデンブルク門といった歴史的価値のある施設の迫力には圧倒されてばかりでした。

今回のプログラムは私にとって初めての海外経験であり、準備の面で大変なこともありましたが、実際に行ってしまえば、出会いや発見の連続でとても充実した日々があり、行動力の高まりや視野の広がりを強く実感しています。実際にドイツを感じたこの経験は、ドイツ人の価値観や思想、言語などへの解像度をより高めてくれるものであり、今後の生活の糧となる大切な経験になりました。

交換留学

帰る場所がひとつ増えた一年間の交換留学でした。

西村 佳晃さん 文学部3年(プログラム参加時)

派遣大学:[カナダ]ウォータールー大学

留学期間:2024年1月~2024年11月

私は東北大学に入学してから、「今しかできないことをしたい」と考えてきました。その中でも、自分の大学生活の中心とも言える国際交流活動の延長として、どうしても実現させたかったのが交換留学でした。

二年次に参加したウォータールー大学でのSAPプログラムでは、現地の方々と協力して日本文化紹介イベントを企画・主催し、大きな自信を得ることができました。この経験をきっかけに、「海外で“ひとり”で挑戦してみたい」という思いがさらに強まり、2024年1月から12月まで、今度は交換留学生として再びカナダ・ウォータールー大学へ行かせていただきました。

留学先では、教育学・社会学・政治学・歴史学など多様な授業を履修し、英語でのディスカッションやレポート課題に取り組みました。最初は体調不良やカルチャーショックも重なり、落ち込む日々もありましたが、徐々に自分のペースをつかみ、英語での発信にも自信がついてきました。また、現地では学生スタッフとしての仕事や課外活動など、勉強以外のさまざまなチャレンジにも取り組むことができました。それらを通じてできた友人たちは、私の人生のかけがえのない宝物です。

今、留学を迷っている方がいるならば、声を大にして伝えたいです。留学は「特別すごいこと」ではありません。その一歩をぜひ踏み出してみてください。そこにはきっとかけがえのない出会いや発見が待っています。ぜひあなたの「第二の故郷」を求めて世界へ羽ばたきましょう。

満を持しての駆け込み留学で得られた学びと経験

川島 凌太朗さん 工学部4年(プログラム参加時)

派遣大学:[台湾]國立陽明交通大学

留学期間:2024年9月~2024年12月

私は学部4年後期に、台湾の國立陽明交通大学で4か月間、交換留学を経験しました。東北大学入学当初から留学を志していたものの、英語スコアや課外活動、授業との両立を理由に留学を先延ばしにしてきました。しかし、学部4年後期という最後のチャンスを逃すまいと、学部3年時に留学を決意しました。卒業研究は帰国後に発表予定だったため、出発前に研究を進め、卒業要件も満たす必要があり、留学直前はとても忙しかったですが、今ではその準備期間も含め非常に価値ある経験だったと感じています。

留学中は英語による専門授業や異文化交流、台湾での学会参加など、さまざまな刺激を受けました。

特に記憶に残る経験となったのは、半導体分野における専門的な学びです。留学先に台湾を選んだのは、世界の半導体産業を牽引する企業TSMCの拠点があり、最先端の教育・研究環境が整っていたためです。現地では、半導体の設計から製造、評価に至るまで、一連のプロセスを包括的に学ぶ授業を受け、極めて実践的な知識を学ぶことができました。さらに、台湾で開催されたシンポジウムや学会にも参加し、最新の研究や技術に触れる貴重な機会を得ました。

学部4年という異例のタイミングでの留学でしたが、既に自分の専門が明確になっていたからこそ、内容の濃い、将来に直結する学びを得ることができ、大学院での研究や国際学会発表へとつながる大きな糧となりました。

COLABS

ドイツ留学は、「世界の中の日本」を考え抜いた経験になりました。

菅野 修吾さん 工学研究科 博士前期課程1年(プログラム参加時)

派遣大学:[ドイツ]ドルトムント工科大学

留学期間:2022年9月~2023年8月

私が留学を決意したのは、ドイツの洪水対策の制度を研究し、日本に役立てたいと考えたからです。日本には洪水危険エリアの建築を制限する制度がありますが、実際にはこの制度は十分に使われていないという現状があります。一方、ドイツでは類似の制度が広く運用されています。私はこの制度の内容と効果を明らかにするため、留学先の教授や友人の協力を得ながら、関連する法律の翻訳、現地視察による実態調査を行っていました。帰国後も研究を続けており、日本の制度がより効果的に運用される制度設計に改善されるための重要な研究になることを目指しています。

留学を通して身についた能力は、「日本を客観的に捉えて課題を見出し、その解決策を世界に求める能力」です。ドイツでの生活を通じて、日本では当たり前に感じていたことが実はそうでないということに気づくことが多々ありました。特に国際競争力が求められる今、日本と海外のギャップを意識する能力は非常に大事だと感じています。さらに、そのギャップを埋めるための情報収集の範囲がグローバルに広がったことも留学の成果です。特に海外研究は、「日本を客観視して課題を発見し、その解決のために海外で調査を行う」という意味で、その能力を身につける良い機会でした。今後は培った能力を活かし、「世界の中の日本」をまちづくりの面から支えていきたいと思います。