※申し込み受け付けは終了しました。

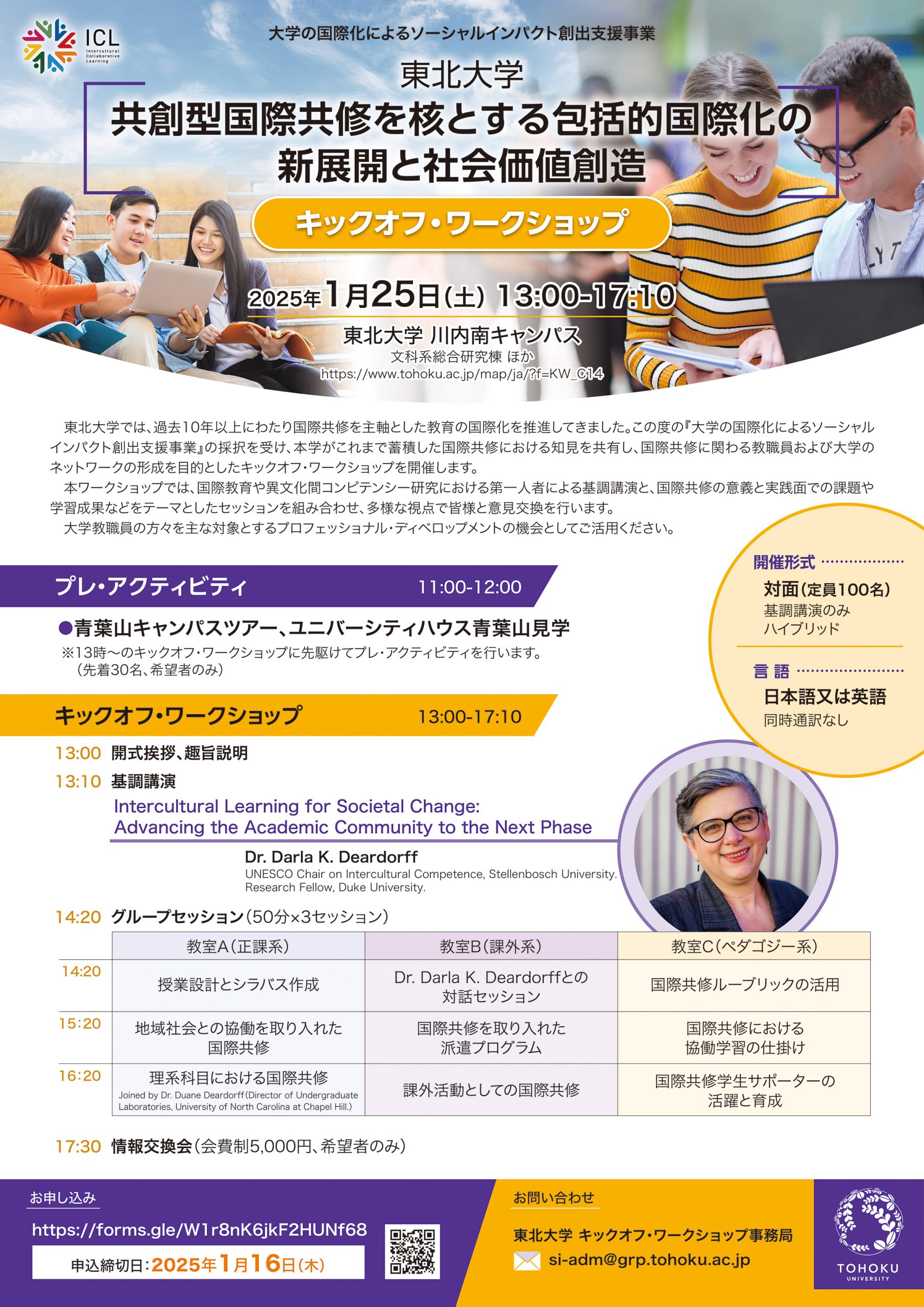

大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業

"共創型国際共修を核とする包括的国際化の新展開と社会価値創造"

東北大学では、過去10年以上にわたり国際共修を主軸とした教育の国際化を推進してきました。この度の『大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業』の採択を受け本学がこれまで蓄積した国際共修における知見を共有し、国際共修に関わる教職員および大学のネットワークの形成を目的としたキックオフ・ワークショップを開催します。

本ワークショップでは、国際教育や異文化間コンピテンシー研究における第一人者、Darla Deardorff氏による基調講演と、国際共修の意義と実践面での課題や学習成果などをテーマとしたセッションを組み合わせ、多様な視点で皆様と意見交換を行います。大学教職員の方々を主な対象とするプロフェッショナル・ディベロップメントの機会としてご活用ください。

なお、プレイベントアクティビティとして、国際共修キャンパスを推進する東北大学の「国際混住寮」の見学と国際色豊かな学生スタッフによる「青葉山キャンパスツアー」をご用意しています。

また、メインイベント終了後は、情報交換を行う機会を設けます。是非、ふるってご参加ください。

| イベント名 | 大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業 キックオフ・ワークショップ |

|---|---|

| 日時 | 2025年1月25日(土)13:00-17:10 |

| 会場 | 東北大学川内南キャンパス ・基調講演会場:文科系総合講義棟 2F(C19) ・グループセッション会場:文科系総合研究棟(C14) ※申込み多数につき、基調講演とグループセッションは別会場での実施となりましたので、ご留意ください。(1月8日更新) |

| 開催方法 | 対面開催(ただし基調講演のみ対面とオンラインのハイブリッド開催) ※対面参加 先着100名 |

| 対象 | 大学教職員の方 |

| スケジュール |

プレ・アクティビティ 11:00~12:00 【先着30 名、希望者のみ】 国際共修キャンパス見学:東北大学国際混在寮見学、青葉山キャンパスツアー ※12:00~13:00 各自昼食、会場まで移動 キックオフ・ワークショップ 【対面参加は先着100名】 13:00~13:10 挨拶と開会の趣旨説明 13:10~14:10 基調講演 "Intercultural Learning for Societal Change: Advancing the Academic Community to the Next Phase" Dr. Darla K. Deardorff UNESCO Chair on Intercultural Competence, Stellenbosch University Research Fellow, Duke University ※基調講演のみハイブリッドで開催のため、オンラインでもご参加いただけます。 14:20~17:10 グループセッション 50分X3セッション 詳しくはグループセッション詳細をご参照ください。 情報交換会 17:30~19:00 【会費制5,000 円・要事前申し込み】 プログラム終了後、情報交換会を開催します。ぜひご参加ください。 |

| 使用言語 | 日本語または英語(同時通訳なし) |

| 申込み | 申込は締め切りました。 |

| 申込み締切 | 2025年 1月16日(木) |

| 参加費 | 無料 |

| 問合せ先 | 東北大学 キックオフ・ワークショップ事務局 si-adm*grp.tohoku.ac.jp (*を@に置き換えてください) |

グループセッション詳細

| 教室A(正課系) | 教室B(課外系) | 教室C(ペダゴジー系) | |

| 14:20~15:10 | 1. 授業設計とシラバス作成 | 2. Dr. Darla K. Deardorffとの対話セッション | 3. 国際共修ルーブリックの活用 |

| 15:20~16:10 | 4. 地域社会との協働を取り入れた国際共修 | 5. 国際共修を取り入れた派遣プログラム | 6. 国際共修における協働学習の仕掛け |

| 16:20~17:10 | 7. 理系科目における国際共修 | 8. 課外活動としての国際共修 | 9. 国際共修学生サポーターの活躍と育成 |

1. 授業設計とシラバス作成

国際共修を取り入れた授業設計の要点を、授業実施前と実施中の2つのフェイズに分けて考えます。シラバス作成のポイントについても、例を見ながら意見交換していきます。

2. Dr. Darla K. Deardorffとの対話セッション

基調講演を踏まえ、社会的変化を視野にいれた国際共修授業の授業設計と最新の研究についてDr. Darla Deardorff氏と意見交換します。

3. 国際共修ルーブリックの活用

国際共修研究チームが開発した日本初の国際共修ルーブリックの活用方法を学びます。授業・課外活動の設計や学修評価への取り入れ方などを一緒に考えましょう。

4. 地域社会との協働を取り入れた国際共修

地域社会との協働を取り入れた複数の授業実践を取り上げ、工夫や課題、学生の学びについて紹介し、地域と学生にとって意義のある実践のあり方を一緒に考えます。

5. 国際共修を取り入れた派遣プログラム

国際共修授業の履修を派遣プログラムの準備教育と位置付け、出発前研修では派遣先の学生とオンラインで課題に取り組むなど、留学の効果を高める方策を検討します。

6. 国際共修における協働学習の仕掛け

言語・文化背景の異なる学生間の学び合いや協働をどのように「意味ある交流」や「学生の成長」につなげるのか、成功・失敗事例を用いながらディスカッションを行います。

7. 理系科目における国際共修 Joined by Dr. Duane Deardorff(Director of Undergraduate Laboratories, University of North Carolina at Chapel Hill.)

国際共修は人文社会科学系の科目にしか応用できないと思っていませんか。東北大学の理系国際共修の実践を紹介し、理系分野で実施できる学際融合型国際共修教育のあり方を考えます。

8. 課外活動としての国際共修

課外活動での国際共修事例として、学生スタッフによる留学生との交流・支援活動の運営と実践の事例、得られた成果や課題を紹介します。

9. 国際共修学生サポーターの活躍と育成

東北大学国際共修サポーター(ICLS)について、ICLSの成長や履修者や教員にとっての効果など、多様な視点からお話します。ICLSが体験する研修内容も一部紹介します。